Quatre vues panoramiques synthétisent les directions concurrentes que la dialectique ville/campagne, et agriculture/architecture, pourrait prendre désormais.

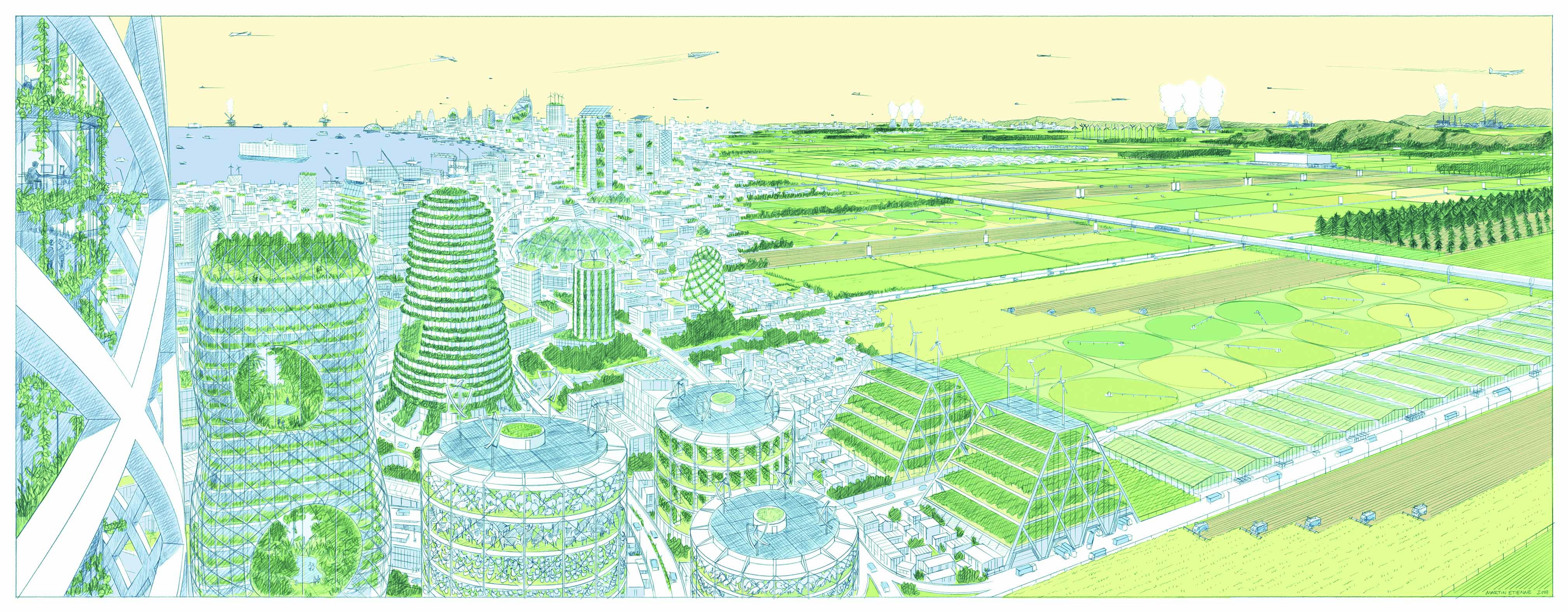

Incorporation

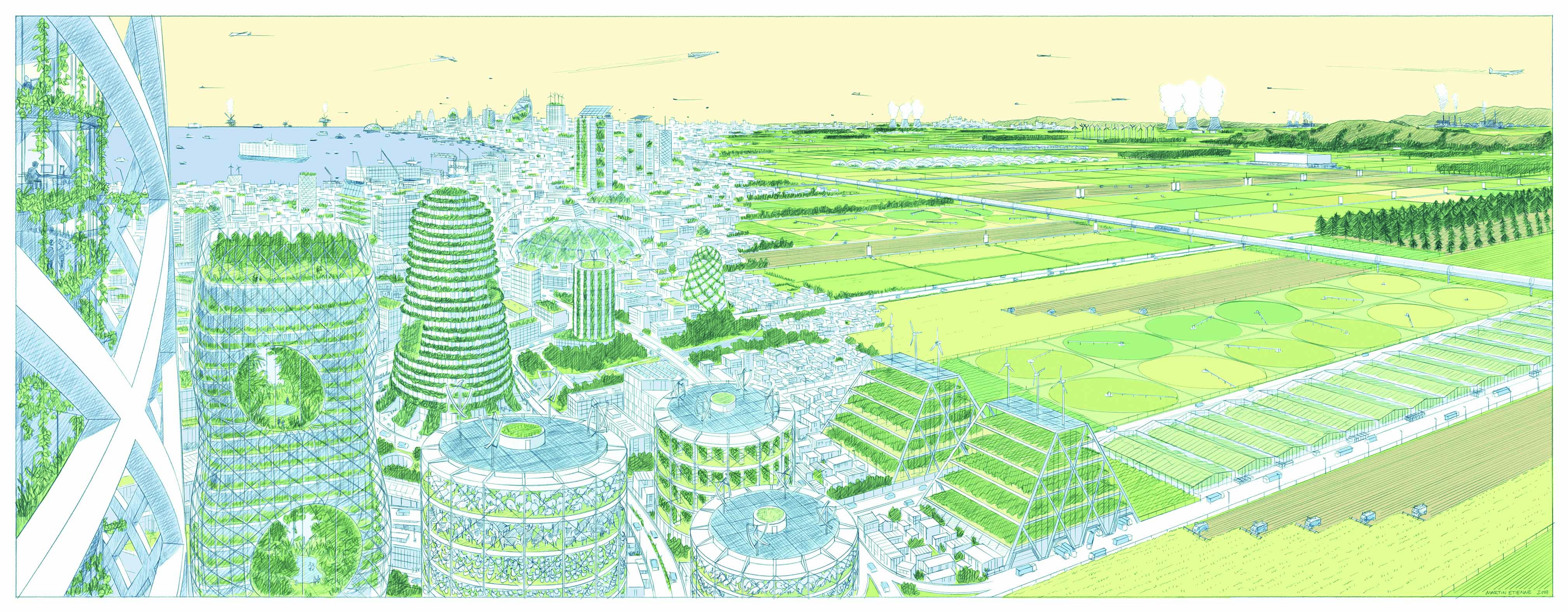

La métropole hautement capitaliste absorbe l'agriculture

Et si l’industrialisation de l’agriculture et son assujettissement par le capitalisme conduisaient logiquement à son urbanisation, et à son incorporation par la métropole ? Tel est à peu près le credo, plus ou moins accélérationniste, de ceux qui, confrontés aux conséquences environnementales délétères de l’agriculture industrielle, estiment que le remède est dans le poison et que seule une fuite en avant dans l’innovation high-tech et la concentration permettront d’envisager un futur vivable. Mégaserres, fermes verticales, immeubles d’élevage… Grâce à une radicalisation des technologies hors sol, de l’hydroponie et du recyclage en système fermé, les productions agricoles libèrent leurs vastes emprises péri-urbaines ou exurbaines pour se concentrer dans des surrégénérateurs, des centrales biologiques, et des agro-immeubles ou agro-cités, qui font des espèces synanthropes les cohabitantes de l’arche de Noé de la métropole. Dans cette perspective, très portée par les tenants de l’“éco-modernisme”, de l’“éco-pragmatisme” et de l’“agri-tecture” (également spécialistes des espèces linguistiques hybrides et génétiquement modifiées), la ville et la métropole sont clairement pensées comme la manifest destiny non seulement de l’humanité mais peut-être, à terme, de l’ensemble de la biosphère.

Entre temps, la ville dense opère comme une tour de contrôle balayant l’horizon d’une Campagne 2.0 composée d’une grille de latifundias robotisées, complétéee par des étendues de forêts productives, des exploitations minières, des réserves naturelles et des bases de loisir ou de vacances, toutes gérées par des contingents d’experts. Le terme d’incorporation désigne aussi bien l’absorption surrationaliste des cultures par l’ingénierie architecturale et urbaine que leur assujettissement maximum au modèle économique et aux modes d’investissement et de gestion concentrés de l’hyper-capitalisme et du contrôle biopolitique.

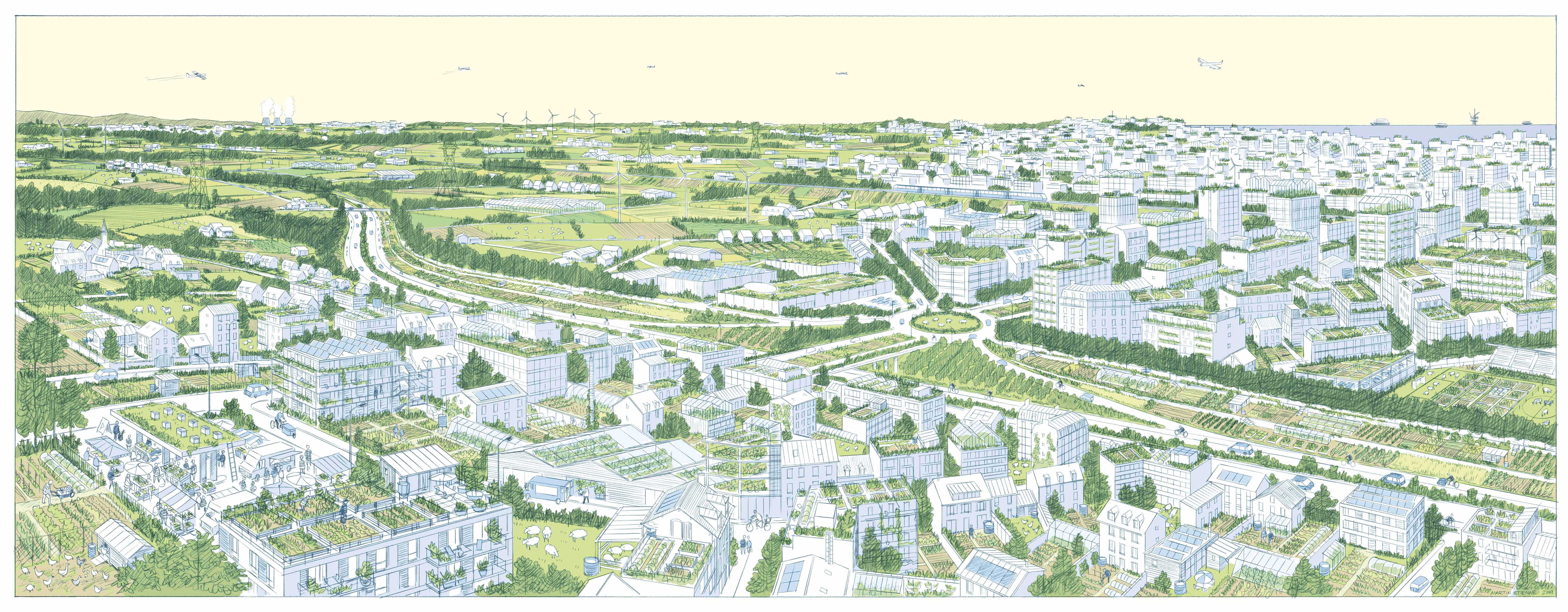

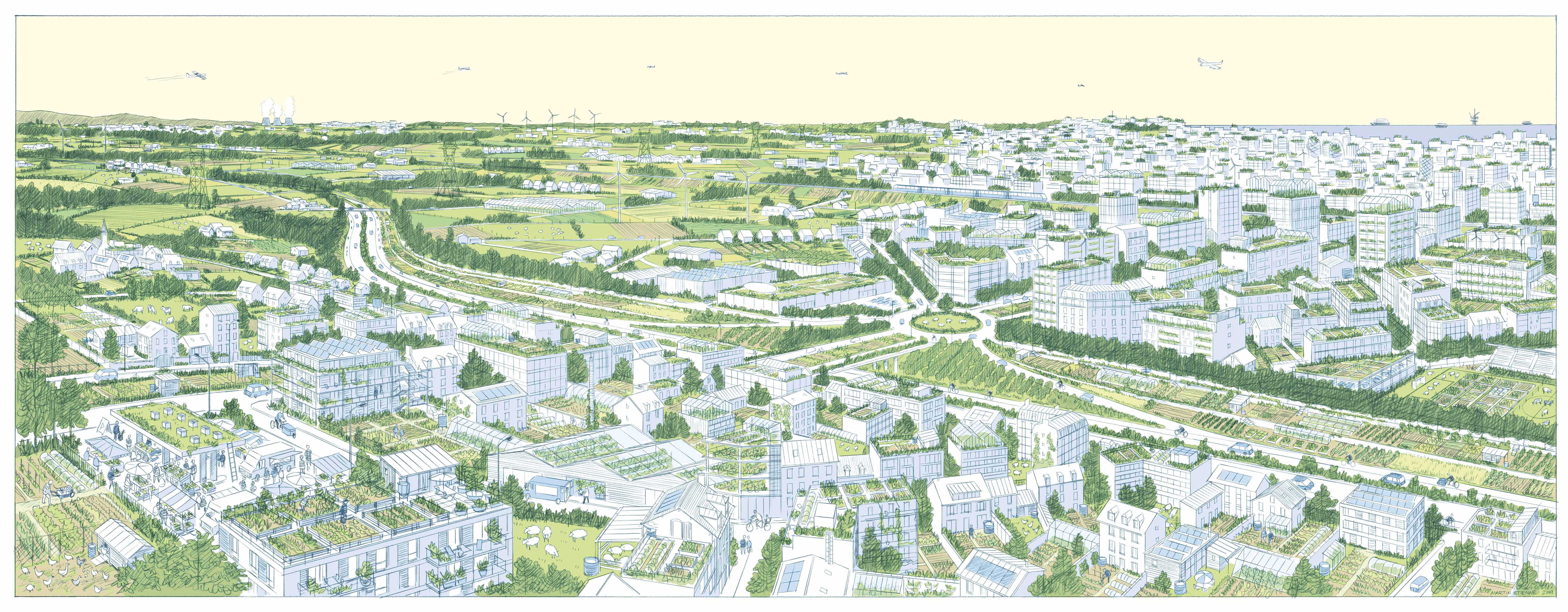

Inflitration

L’agriculture et l’horticulture colonisent la ville

C’est en gros la démarche, opportuniste, des initiatives d’“agriculture urbaine” : celles qui profitent des surfaces excédentaires ou délaissées de la ville et du territoire métropolitain (toitures d’immeubles, terrains vagues, friches indécises) pour réintroduire l’horticulture nourricière à l’intérieur du paysage urbain ; mais aussi celles qui, renouant notamment avec les pratiques de la polyculture maraîchère, s’organisent en réseaux locaux (AMAP, etc.) pour contourner ou “court-circuiter” les marchés et mécanismes de la grande distribution. Sans remettre frontalement en question la logique et les réalités de la condition urbaine, et en tirant même parti des niches, densités et différentiels de cette dernière, ces initiatives se saisissent de la production, de l’approvisionnement et de la consommation alimentaires (et de leur réintégration locale ou en filière courte) comme d’un moyen pour amorcer des collectifs et des pratiques solidaires dans les territoires déracinés des métropoles. Qu’elles procèdent par intégration directe dans le tissu de la ville, ou par l’abonnement à un terroir d’arrière-pays, ces démarches travaillent toutes à la stimulation d’une certaine vicinalité dans des agglomérations envisagées comme une écume de communs.

Dans la mesure où les crises économiques ou énergétiques pourraient bien frapper un nombre croissant de grandes agglomérations et y multiplier des sortes de jachères urbaines, il est possible que ce scénario de l’infiltration, c’est à dire d’une récupération agricole non planifiée ou des écosystèmes urbains ou de leurs marges suburbaines, sorte de l’acupuncture pour gagner des pans entiers de territoires métropolitains et finir par y recomposer des figures ou des tissus de rurbanité.

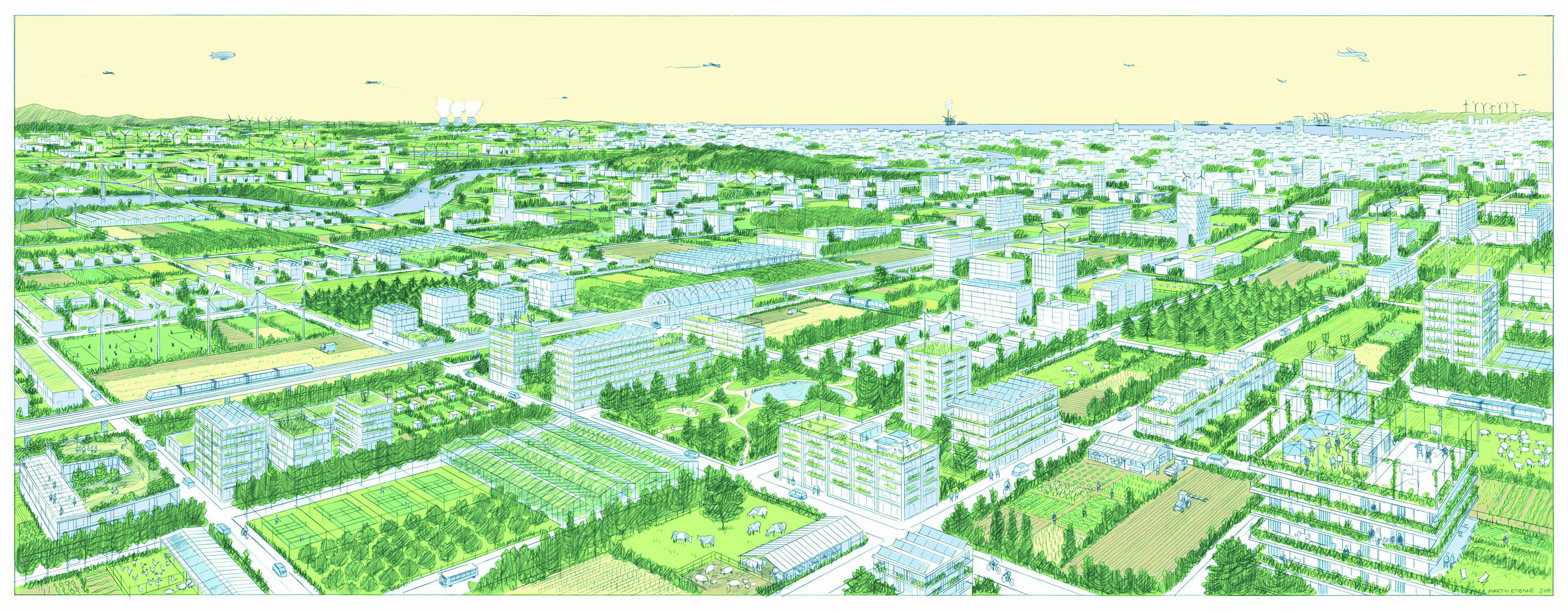

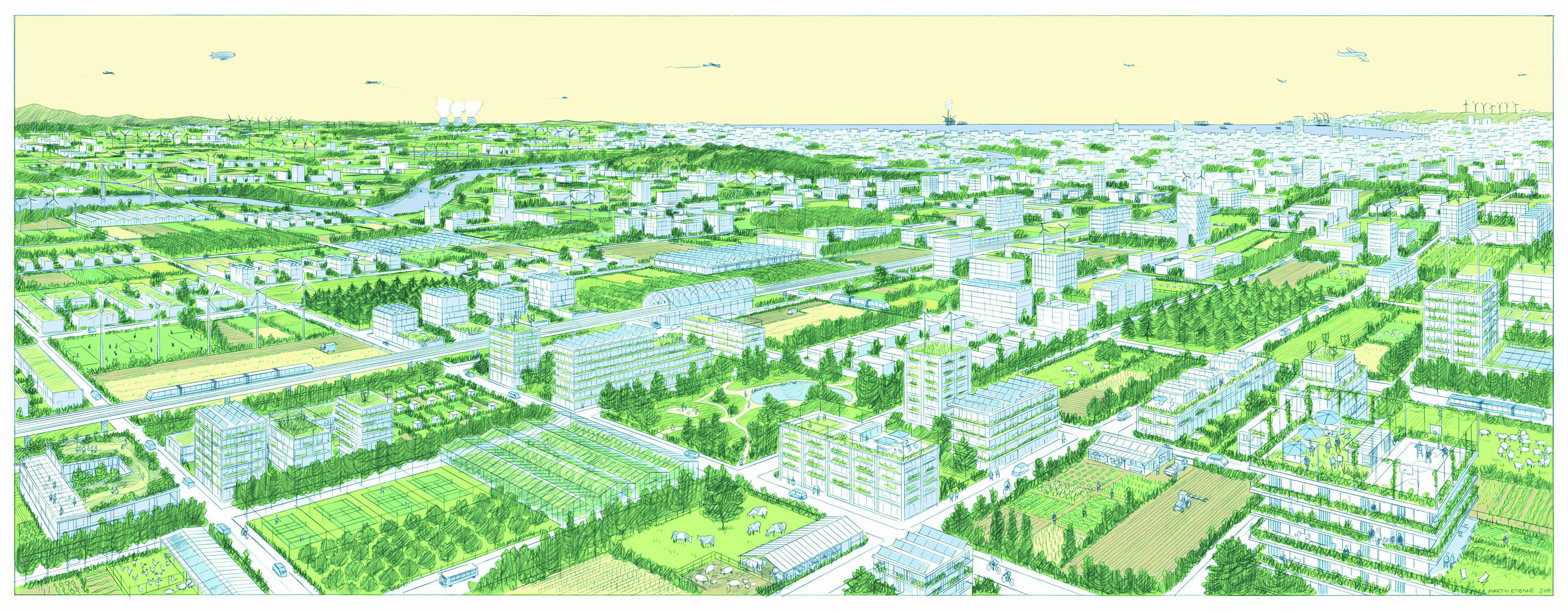

Négociation

L'agriculture devient partie intégrante des extensions urbaines

C’est le récit latent de ce que l’on pourrait appeler l’urbanisme agricole (pour le distinguer de l’agriculture urbaine). Il correspond à l’ambition d’intégrer des espaces et des espèces d’agriculture comme composantes à part entière de territoires urbains repensés avec eux, voire conçus à partir d’eux. Ce récit propose de nouvelles formes de négociation ou de compromis entre pratiques rurales et urbaines, capables de restructurer et rendre plus résiliente la ville diffuse ou horizontale qui s’est répandue et continue de s’étendre sur des régions entières. Dans cette perspective, qui remet en question les lignes de démarcation établie entre zones urbaine, naturelle et agricole, ce sont les capacités des cultures agricoles, horticoles ou sylvicoles à constituer des milieux de vie et de convivialité qui sont au contraire mobilisées au service d’une évolution des formes, des syntaxes et des modes de production des territoires métropolitains.

Parcs-vergers ou -pépinières, lotissements maraîchers, hortillonnages habités, campus ouverts d’expérimentation agronomique, colonies horticoles, cités vivrières, agroquartiers, monuments et coulées d’agroforesterie,… la liste est longue des formes et des milieux auxquels la combinaison ou l’osmose des intérêts bien compris de la ville et des cultures pourraient donner lieu, et qui, en renversant ou en corrigeant la dynamique délétère de la rupture métabolique (entre ville et campagne) effaceraient aussi, au passage, la frontière qui persiste entre loisir et travail, activité principale et activités secondaires. Quant à savoir si ce récit parviendra à dé-simplifier l’urbanisme et à faire émerger des syntaxes de coexistence plus variées, plus polyculturelles, ou s’il ne servira au contraire que de paravent à l’avidité d’une urbanisation rampante, la question se pose, et elle est cruciale.

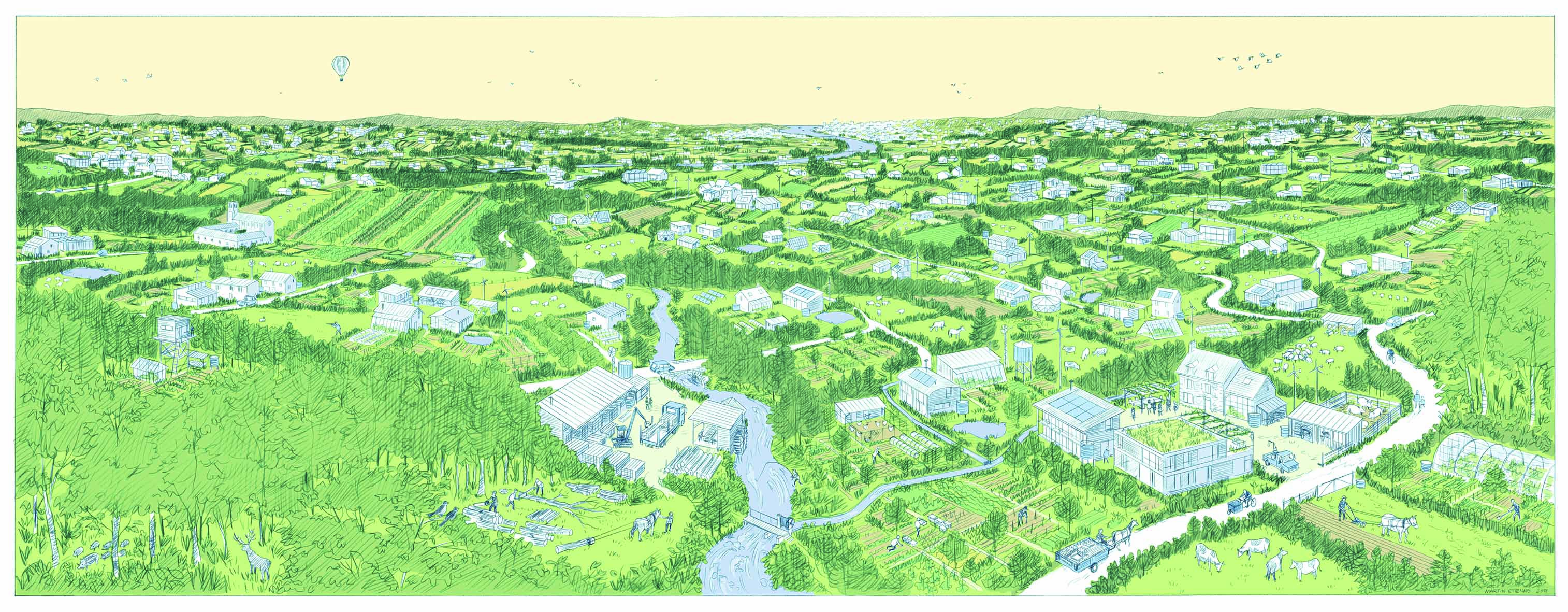

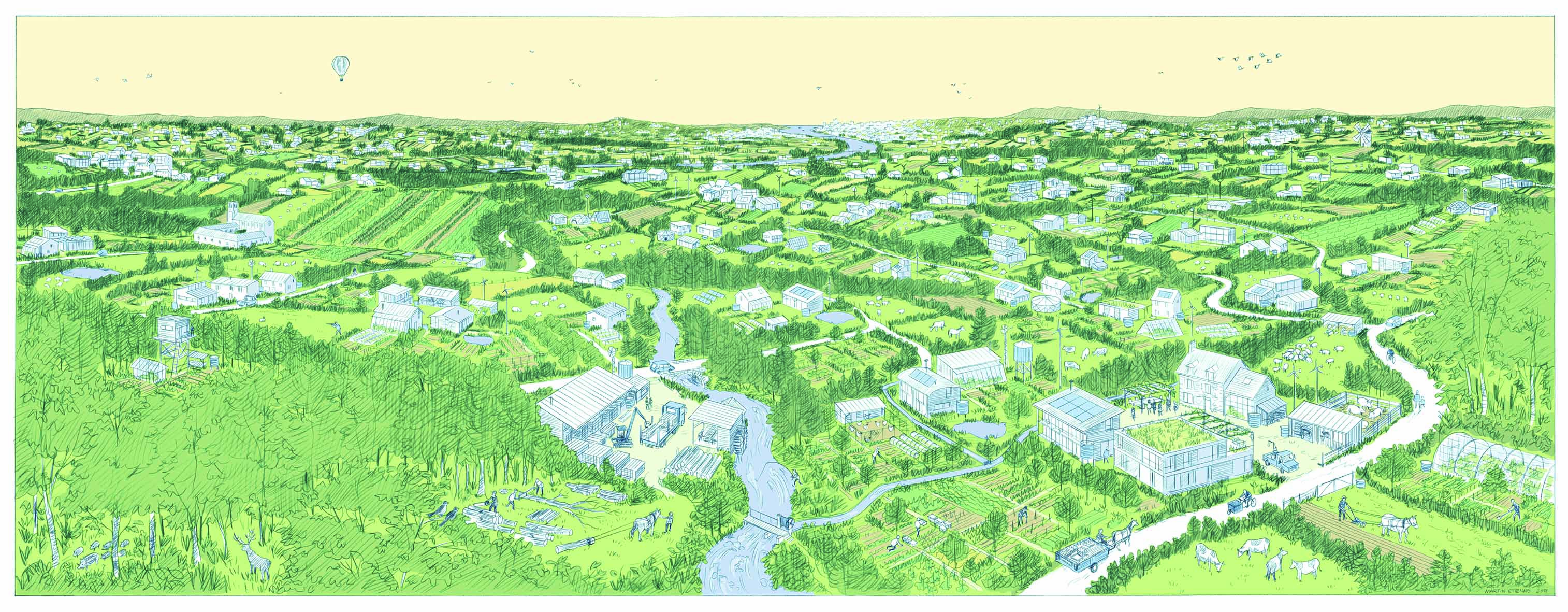

Sécession

“Il faut construire l’hacienda”

C’est la démarche, plus radicale et volontiers agrarienne, de ceux qui remettent en question l’hégémonie de la ville et de la métropolitique, et par conséquent les prétentions de l’urbanisme à façonner et entretenir les conditions et le décor de mondes viables et résilients. Du constat, implacablement dressé en 1972, des “limites de la croissance”, et des rapports accablants qui se sont multipliés depuis sur les conséquences environnementales, climatiques, énergétiques et sociales de la “société de consommation” et de la concentration capitalistique – dont les métropoles, les agglomérations et leurs satellites touristiques sont à la fois les foyers, les cadres et les produits achevés –, ils tirent la conclusion que les territoires métropolitains sont insoutenables, condamnés à plus ou moins brève échéance, et qu’il s’agit donc, en s’affranchissant autant que possible de leur orbite et de leur emprise, de se préparer (voire de travailler) à leur marginalisation progressive, leur démantèlement ou leur effondrement.

Pour cette démarche, qui vise d’abord à un degré élevé d’autonomie locale (une économie de subsistance tirant parti des qualités spécifiques du lieu et de ses milieux), les principes de coexistence et les techniques de conception et de culture qui permettent d’entretenir un paysage vivrier, une communauté organisée et résiliente d’humains, de plantes et d’animaux, supplantent l’urbanisme. Entre autres mouvements (des agrariens au municipalisme libertaire), la permaculture est l’une des expressions les plus abouties de ce programme qui vise à transformer les territoires en confédérations de mondes ou de communes autogérées. La conviction qui inspire ce récit est que sauvegarder l’idée de la civitas, et lui donner sens à nouveau, passe aujourd’hui par une sub-version et un exode des métropoles.

Landscape drawings synthetizing the competing directions that the dialectics of city and country, as well as agriculture and architecture, might take nowadays.

Incorporation

The highly capitalistic metropolis absorbs agriculture

What if the industrialisation of agriculture and its subjection to capitalism were logically leading to its urbanisation, or incorporation by the metropolis? Such is more or less the common accelerationist belief of those who, confronted with the dire environmental consequences of industrialised agriculture, imagine that the remedy is in the poison, and that only a flight forward into high-tech innovation and concentration may hold the key to a globally liveable future. Mega glasshouses, vertical farms, high-rise feedlot buildings: thanks to the breakthrough and disruptive technologies of soilless culture, hydroponics and closed-system recycling, agricultural productions liberate their vast outlying peri-urban footprints to concentrate into biological reactors or fast-breeders, agri-buildings of agri-cities which turn synanthropic plant and animal species into cohabitants of the metropolitan Noah’s Arch.

In this perspective, much embraced by the champions of eco-modernism, eco-pragmatism and agri-tecture (who are also experts in hybrid linguistics), the metropolis is clearly envisioned not just as the manifest destiny of mankind, but also as the ultimate condition of our whole biosphere. Meanwhile, the dense city acts as a control tower surveying Countryside 2.0, consisting of a grid of robotised latifundias, interspersed with patches of productive forests, mines, natural preserves, and escapist leisure resorts, all scientifically managed by an army of experts. This ethos of concentration is well expressed by Stewart Brand in his Whole Earth Discipline (2008): “One emergent principle might be that deleterious elements should be concentrated. Concentrating people in cities is good. Concentrating energy waste products like nuclear spent fuel in casks is an improvement over distributing the greenhouse gases from spent coal and oil in the atmosphere. Concentrating our sources of food and fibre into high-yield agriculture, tree plantations, and mariculture frees up more wildland and wild ocean to carry out their expert Gaian tasks.”

Many architects (to say nothing of engineers) seem tempted by this flight forward into what critic Peder Anker calls “cabin ecology”, and dream (like its prophets, such as Buckminster Fuller) to precipitate the metabolism of calories in systems and circuits as closed, looped and controlled as possible. The term incorporation connotes the sur-rationalist absorption of agriculture by architectural and urban engineering as well as its ultimate subjection to the economic models of concentrated investment and management of hyper-capitalism.

Infiltration

Agriculture and Horticulture Invade the City

There is an underlying narrative to the work of those who take advantage of the neglected surfaces of cities and metropolises—such as roofs, terraces, vacant lots, median strips or sidewalks—to reintroduce horticulture and feeder gardening within the urban landscape; but also those who, reviving the practices of market gardening, build-up local networks that bypass the circuits of large-scale food business and retail. Without undermining the logic and realities of the urban condition, but rather by exploiting the latter’s numerous niches, gaps and discrepancies, these varied initiatives take hold of food cultivation and consumption (and of their reintegration in local or short supply chains) as a means of building up collectives and solidarity-based practices in the uprooted territories of the metropolis. Whether they proceed through direct integration with the fabric of the city, or through subscription to mixed-farming ventures and co-ops in the hinterland, these approaches all tend more or less to stimulate a higher degree of local interaction in urban territories which might evolve into a constellation of commons. Although it may be encouraged or faked by local authorities, infiltration is essentially a bottom-up phenomenon, an opportunistic and ad-hoc logic of self-organisation that does not pertain to planning or urbanism but blossoms here and there, like weeds, in the faults and gaps of urban territories. However, in contexts of severe economic decline or breakdown, such as the ones faced by La Havana (and Cuba in general) during the Special Period, or the City of Detroit after the collapse of its automobile industry, this phenomenon may obviously take on the dimensions of a landslide and significant recapture of urban plots by individual or collective food cultivation practices. Since economic and energy crises are likely to strike a growing number of large metropolises and urban regions in the near future, and expand the amount of fallow urban areas, one may expect this scenario of infiltration (i.e. unplanned agricultural reclaiming of urban ecosystems and their suburban extensions) to become less and less like acupuncture and increasingly spread over larger metropolitan territories where it would evolve a variety of “rurban” fabrics, forms and syntaxes. How those will coexist with the palimpsests of surviving species and figures of the metropolis, and their struggle for existence, is anyone’s guess.

Integration

Agriculture becomes an integral component of urban extensions

This is the latent narrative of what we might call agricultural urbanism (in counterpoint to urban agriculture). Cities and metropolises take up spaces and species of agricultural production as integral components in the design of their margins and extensions. In this perspective, which challenges the modern demarcation line between urban, natural and agricultural zones, the latent capacities of agriculture, husbandry, horticulture and forestry to evolve arenas of consociation are hired by planning to foster an evolution of urban forms, syntaxes and modes of production. Park-orchards or park-nurseries, market-gardens, housing developments, open campuses which mix education, agroecology and various activities, eco and agro-districts, greenbelts or corridors of agroforestry, etc.: the list goes on and on of the new hybrid species that combine the best interests of cities and agriculture. These counter the deleterious dynamics of the metabolic rift between city and country and might also erode the persistent frontier between main job, secondary occupation and leisure activities.

Whereas this scenario may appear to be in its infancy today, it can claim some precedent in contemporary agro-ecology, and indeed there is a whole history of jurisprudence in the tradition and models of pre-modernist urban design; the agro-urban ideas and experiments that once converged around the concept of civic design. Weren’t Olmsted’s park systems, Howard’s garden cities, Migge’s Siedlungen, Geddes’ Biopolis, Wright’s Broadacre, etc., attempts at defining the figures and structures of an agropolitan future (to use a term that geographer John Friedman coined to describe certain regions of Asia)? Might it be time to resume their efforts by devising new contracts at all scales, “new deals”, new forms of negotiation between urban and rural practices, that could restructure and give resilience to the citta diffusa that has spread and keeps spreading over entire regions?

Unsurprisingly, several of today’s most influential approaches and trends in urban design, such as “landscape urbanism” or “ecological urbanism”, more or less embrace this narrative of negotiation. They thus promote the idea of a horizontal metropolis which, far from containing and densifying the city against a backdrop of nature and agriculture, strive on the contrary to integrate and nurture the latter within the metropolitan fabric and field. Whether this narrative will succeed in de-simplifying urbanism and evolving more varied and polycultural syntaxes of coexistence, or will be merely hijacked as an alibi for the greedy and relentless growth of urbanisation, is an important, open question.

Secession

“Il faut construire l’hacienda”

This is the more radical perspective of those who question the current hegemony of metropolitics, and hence the ability of urbanism to organise and maintain the eco-political conditions of resilient and satisfying worlds. From the overwhelming evidence gathered on the dire environmental, climatic, energetic and social consequences of consumer society and capitalistic concentration—of which metropolises and their touristic satellites are both the magnets and the most obvious products—the critics of the current politics of urban governance conclude that metropolitan territories are fundamentally unsustainable, doomed to collapse sooner or later, and that what is needed is for communities, by freeing themselves from their orbit and modes of “governance”, to anticipate (if not accelerate) their progressive marginalisation and dismantling.

In this narrative of decentralisation, geared towards building means to achieve a significant degree of local autonomy, the principles of coexistence and the techniques of design and cultivation that enable people to tend a living landscape, a resilient community of interdependent humans, plants and animals, supplant urbanism. Alongside several other movements hinted at in this exhibition, from agrarianism to libertarian municipalism, permaculture is among the most disciplined expression of the agenda that would turn territories into confederations of self-managed communes or worlds.

Designating these experiments of non-urban foundation or re-foundation as secession may seem excessive. Many of these experiments are not necessarily framed as the antithesis to the metropolitan ethos but sometimes as simple offshoots or havens of “transition”. Most, of course, must accept a certain compromise or modus vivendi with the rules and mechanisms of metropolitan governance. Besides, all of them may be more or less tolerated as “enclaves”, or even hijacked and promoted as the prodigal offspring of a metropolis always eager to absorb contradiction by celebrating its own ecumenism.

But three things must be here underlined. Firstly, there is a growing conviction with which these initiatives are dissociating themselves from the narrative of urbanisation as the manifest destiny of humankind. Secondly, there is a strong curiosity amongst participants in these initiatives in how to learn from one another, which turns them into the most active and prospective research centres. Finally, there is an intelligence and energy that participants manage to draw from the positive faith (or at least from the suspension of disbelief) that other natural covenants are eminently desirable, possibly achievable, and absolutely necessary.

In other words, what unites them in their very diversity, is their collective intuition that salvaging the idea of civitas, and giving it a new meaning, now badly requires a sub-version of and an exodus from the metropolis.